Die Stimme der Zugbegleiterin klingt etwas gequält, als der Zug vor Hamburg zum Stehen kommt. „Werte Passagiere, Sie merken, dass wir stehen. Es warten vor uns noch drei weitere Züge darauf, in den Hamburger Hauptbahnhof einfahren zu können. Somit ist die eben genannte Ankunftszeit von 16:00 leider auch hinfällig.“ Bis Berlin war es ganz gut gelaufen – nur 10 Minuten Verspätung. Südkreuz, Hauptbahnhof, Spandau – nun der Endspurt nach Hamburg, ohne Halt. Tatsächlich hält der ICE doch, nur nicht planmäßig. Anfangs achtete ich nicht groß darauf, aber langsam wird’s auffällig. Aus dem Fenster sehe ich das Ende eines Bahnsteiges, ein Haltepunkt. Der Zugbegleiter erklärt, dass es eine Weichenstörung auf der Strecke gibt, aber bestimmt erholt sich die Weiche bald wieder. Nach 10 Minuten erklärt er, dass die Weiche noch immer gestört sei, aber sie nun immerhin die Türen in dem Bereich öffnen würden, wo der ICE am Bahnsteig steht. Es beginnt ein Exodus von Rauchern aus dem hinteren Zugteil zu der ersten Tür am Bahnsteig. Wir stehen im lauschigen Paulinenau, auf der Wiese neben dem Haltepunkt steht ein Storch. Nach weiteren 15 Minuten kommt die Durchsage, dass die Verkehrsleitzentrale wohl eingesehen hat, dass es keinen Sinn gemacht hat, den Zug auf diese Strecke zu schicken. Wir würden nun nach Spandau zurückfahren, und dann würde er auf einer anderen Strecke nach Hamburg fahren. Nach 10 weiteren Minuten setzt sicher der Zug wieder in Bewegung, ich habe endlich einen Platz in Fahrtrichtung. Leider die falsche Richtung. Kurz vor Spandau eine weitere Hiobsbotschaft: Da auch keine Züge aus Hamburg kommen, fehlen der Bahn ICEs in Berlin, um damit zB nach Süden zu fahren. Deshalb würde unser Zug dort ‚ausgesetzt‘; alle bitte aussteigen, es kommt dann kurz darauf ein weitere ICE, mit dem wir dann nach Hamburg fahren könnten. Immerhin – ich kann noch einen Sitzplatz ergattern, und mit mittlerweile schon über zwei Stunden Verspätung geht es weiter, bis eben kurz vor Hamburg.

Eine halbe Stunde später fahren wir tatsächlich in den Bahnhof ein, der nächste Regionalexpress nach Lübeck fällt aus, und ich komme mit insgesamt drei Stunden Verspätung in Lübeck an. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich spät gebucht habe, deshalb ein eher teures Ticket habe, davon erstattet mir die Bahn auch ohne Probleme 50%.

In Lübeck treffe ich Petra und Dierck, Petra kenne ich von meiner Zeit in Hamburg. Unseren Treffpunkt haben wir schon mehrfach verschoben, wollten uns erst in Hamburg, dann Travemünde, dann Timmendorfer Strand treffen. Mit zunehmender Verspätung verlegen wir den Treffpunkt nach Lübeck. Ein gemütliches Abendessen an der Trave, ein paar Bier, und dann bin ich reif für’s Bett. Wie üblich habe ich in der Nacht vor der Abreise zu wenig geschlafen, das gilt’s jetzt nachzuholen.

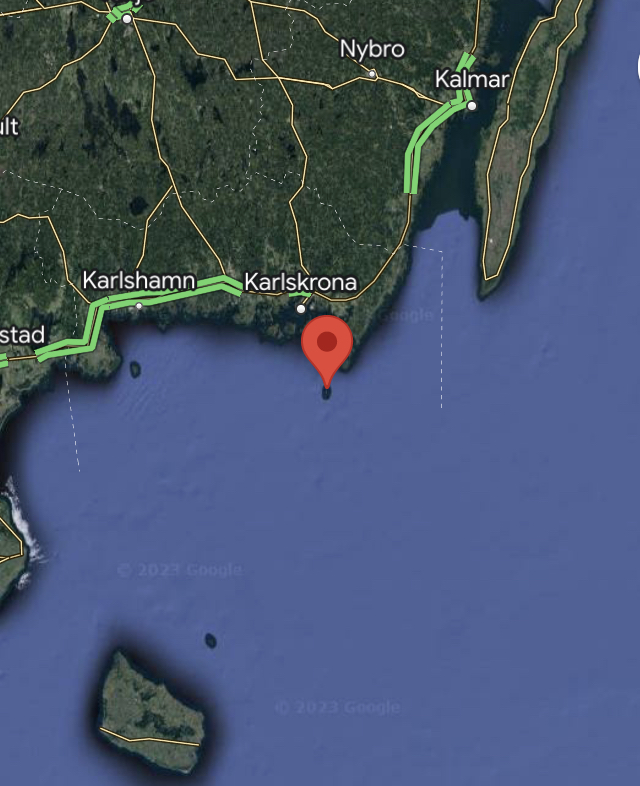

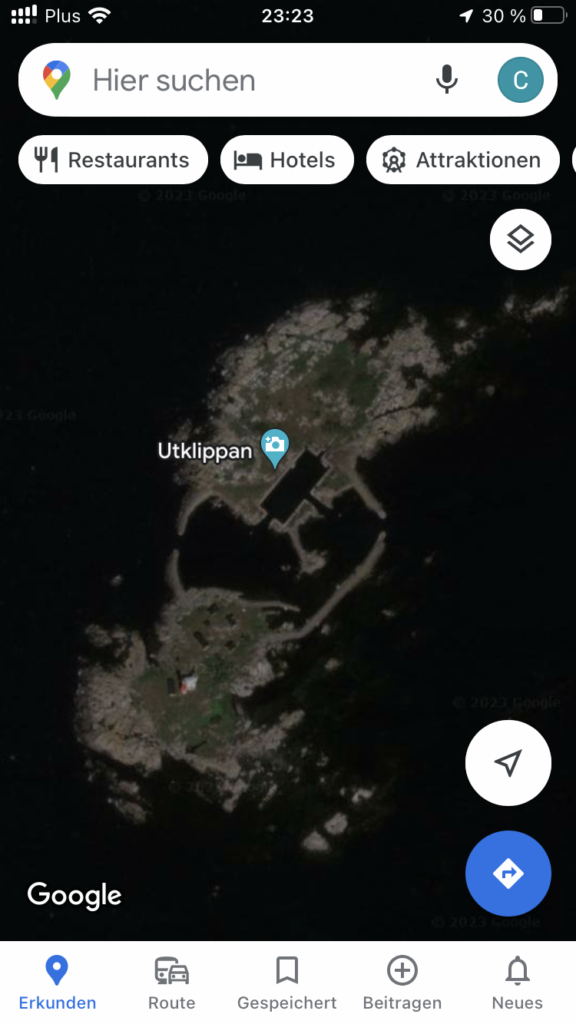

Am nächsten Morgen kommt JUB nach Lübeck, er war mit dem Nachtzug von Stuttgart nach Hamburg unterwegs, und wir nehmen am Nachmittag die Fähre nach Liepaja in Lettland. Gemeinsam ein Frühstück (schon wieder an der Trave), und dann noch kurz etwas Wein einkaufen. Einer der deutschen Pensionäre, die wir in Pavilosta das letzte Mal trafen meinte, dass Wein in Lettland so teuer wäre, dass er immer sein Auto voll laden würde, bevor er nach Lettland fährt. JUBs suffisantes Grinsen überzeugt mich, dass mein Extra-Seesack wirklich übertrieben wäre, und so schicke ich ihn fix per DHL nach München zurück. Für sechs Flaschen Wein vom Edeka ist auch so noch Platz, und für zwei kleine Barren Marzipan. Wir nehmen den Zug nach Travemünde-Skandinavien Kai, wo wir dann einen Linienbus zum Fährterminal brauchen. Meiner Schlepperei zum Hohn gibt es hier noch einen Weinkontor, und dann geht’s auf die Stena Flavia.

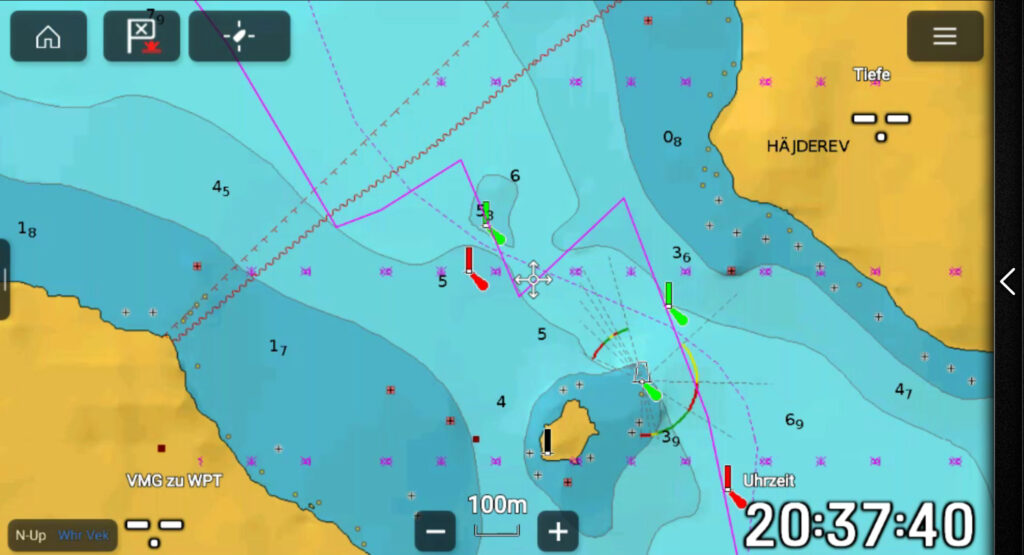

Dass ich den Weg nach Pavilosta ohne Flugzeug unternehme, war JUBs Idee, aber ich freue mich auf die Fährfahrt, 23 Stunden lang. Unter den Fähren ist die Stena Flavia eher eine der kleineren, aber wir haben eine geräumige Zweier-Kabine – tatsächlich die behindertengerechte, es gibt eine Bar, der nacheinander fast alle Biersorten ausgehen, und ein echt miserables Abendbuffet. Egal – ein Erlebnis. In Liepaja teilen wir uns mit einem russischsprechenden Passagier ein Taxi zum Busbahnhof, zwanzig Minuten später geht der Bus mit einem sehr schläfrigen Fahrer, und um fünf sind wir in Pavilosta. Oli kommt um 19:00, er ist nach Riga geflogen und hat dort noch einen Tag verbracht. Wir essen gemütlich zu Abend, und auch am nächsten Tag ist kein Stress angesagt. Wir fahren Mittags nach Ventspils (ehem. Windau), und müssen vorher für Oli noch die Sicherheitseinweisung machen. In Ventspils verkacken wir den Anleger mehrmals, aber immerhin hat es kein Wind und wir machen nicht viel kaputt. Dann noch ein Pizza im Hafenrestaurant; dankbarerweise werden wir dabei nicht auf den Anleger angesprochen. Morgen geht’s nach Estland.