Ihr wisst, ich liebe reißerische Titel, und normalerweise versuche ich zumindest den ersten Absatz noch zweideutig dramatisch zu gestalten. Aber hier hat mich die Wirklichkeit überholt. Der Küstenabschnitt nördlich von Muros heißt wirklich die Todesküste. Offensichtlich sind die Klippen mit den Wracks unvorsichtiger Schiffe gesäumt. Entsprechend demütig machen wir uns in Muros morgens auf den Weg. Der Segelwind ist ausreichend, aber sobald wir das kleine Kap südlich von Muros umrunden, werden die Wellen garstig. Vielleicht zwei Meter hoch, von schräg hinten und relativ kurz dabei. Ein guter Gradmesser dafür, wie unangenehm die Wellen sind, ist die Geräuschkulisse und die Unordnung im Schiff danach. Zwar sind Gläser und Teller in den Schapps (Schränke, auf Bootisch) etwas fixiert, aber bei genügend Seegang prosten sich die Saftgläser in ihren Holzringen ständig zu, die Teller und Schüsseln schieben sich ständig hin und her, und die Töpfe wandern auch. Es ging zwar noch nie was kaputt, aber der Lärm ist beträchtlich. Welle von hinten ist weiter unangenehm, weil die Seestern dabei wirklich von Seite zu Seite schaukelt (fährt man am Wind, bleibt sie auf einer Seite liegen, das Geschirr ist dann ruhiger). Jegliche Versäumnisse bei der Stauung von anderen Gegenständen werden jetzt offensichtlich. Die Jacke, die eben noch ruhig auf dem Sofa lag? Wird von der sich öffnenden Rückenlehne auf den Boden geschubst. Die Schuhe, halbwegs säuberlich unterm Tisch verstaut? Gehen auf Wanderschaft. Das Besteck, das Werkzeug, die Ersatzteile in Schubläden? Bleiben zwar dort, aber scheppern deutlich hörbar. Die Schale mit den diversen Schrauben und ‚müssen wir noch irgendwie…‘-Teilen? Ergießt sich trotz fixierendem Gummiband und Plastiktüte über den Boden. Von den Wasserflaschen im Cockpit gar nicht zu sprechen. Linke Welle – tock. Rechte Welle – tock. Man legt die Flasche wieder quer zur Kiellinie, aber nach zehn Minuten hat sie sich wieder freigearbeitet – tock. Bei längeren Etappen versucht meist einer von uns zu ruhen, auch tagsüber. Bei dem Wellengang liegt man an eingespreizt auf seiner Koje. Und nein, leider ist es kein In-den-Schlaf-geschaukelt-werden. Es entwickelt sich eine seltsame Resonanz-Dynamik, bei der die Seestern mal kurz ganz ruhig und brav wird, nur um Sekunden später wie ein Rodeo-Bulle aufzubocken. Hinter dem Steuer ist es nicht so schlimm – die Bewegungen sind zwar heftiger, aber man kann sich gut am Steuer oder der Steuersäule festhalten, steht breitbeinig, und auch wenn man sich manchmal etwas unfreiwillig in eine Ecke setzt – es fühlt sich immer sicher an. Wir freuen uns über unser Mittelcockpit, mit viel Sicherheitsabstand zu beiden Seiten. Auch weitere Personen im Cockpit können sich gut hinsetzen, die Füße auf der Bank gegenüber. Leider ist das Wetter nicht besonders kooperativ – es ist trüb und nebelig, häufig regnet oder nieselt es. Mit Wind von hinten hilft auch die Sprayhood nix – an Deck wird man nass. Also in der Freiwache doch wieder runter. Wir fahren zwei Meilen am Kap Finistere vorbei – ungefähr der westlichste Punkt von Kontinentaleuropa. Wir sehen es auf dem Kartenplotter, aber an Deck ist es nur eine trübe Nebelwand.

Nach einem soliden Tag untersolchen Bedingungen kommen wir in Muxia an, schon an der ‚Nordküste‘ der iberischen Halbinsel. Wir überlegen noch, ob wir vielleicht besser in der Bucht vor dem Hafen ankern – Anlegen bei 20 Knoten Wind ist auch eine Herausforderung. Aber wir beschließen es zu probieren, und da der Hafen fast leer ist, haben wir auch kein Riesenproblem. Etwas Puh!, aber nicht so schlimm. Jedenfalls beobachten wir ab da genau die Vorhersagen für Wind, Welle und Wetter in der Biskaya; 72 Stunden wie die eben brauchen wir nicht, da kommen wir nur auf dem Zahnfleisch in Frankreich an.

Insgesamt bleiben wir also drei Nächte in Muxia, einem kleinen Dorf mit genügend netten Kneipen, und einer Kapelle die einen der Endpunkte des Jakobwegs darstellt. Ich gestehe, das kapiere ich nicht ganz, denn ich wäre nach einer längeren Pilgerreise mit Santiago de Compostela hinreichend bedient, warum dann noch weiter? Während wir am Steg liegen (diesmal rückwärts eingeparkt, unser Heimathafen ‚Übersee‘ gut sichtbar, werden wir von einer Gruppe anderer Segler gegrüßt, mit einem vertrautem „Servus“. Vier Männer aus Dießen am Ammersee überführen einen brandneuen Katamaran aus Frankreich auf die Kanaren. Alle sind wirklich Segler, und nennen Ihren Kat verächtlich ‚das Floß‘. Sie laden uns auf ein Bier ein, und wir sehen das brandneue Monstrum von innen. Sehr luxuriös, ein Wohnzimmer auf dem Wasser. Aber sie schimpfen fröhlich weiter, segeln kann das Ding nicht, es ist eher für ruhige Party-Abende in der Bucht gedacht. Im Laufe der nächsten Tage werden wir Toni, Andi, Helmut und Hans noch öfters sehen – auch sie warten auf ein geeignetes Wetterfenster für ihre Weiterfahrt. Bei einem gemeinsamen mittäglichen Schoppen in der Stadt regnet es wie aus Kübeln; lieber noch ein Bier und ein paar Tapas, und in der gleichen Kneipe abwarten.

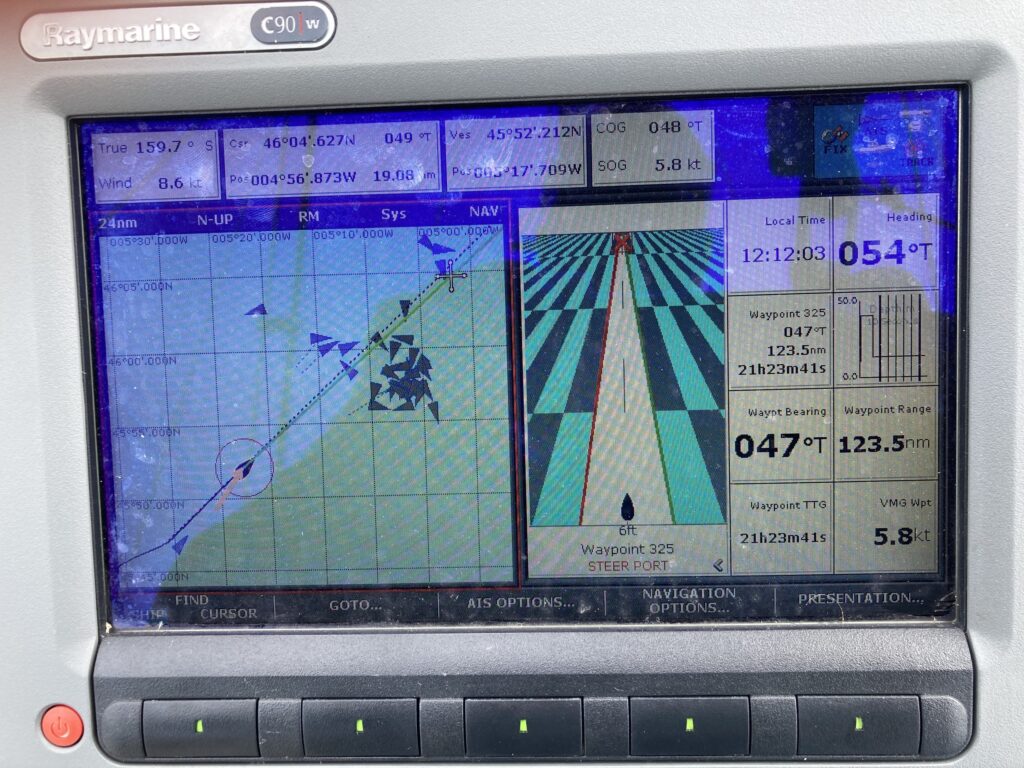

Am 7.7. wagen wir den Sprung. Der Wind über der Biskaya hat abgenommen, auch die Wellen sind auf 1,5 Meter Höhe zurückgegangen. Wir schätzen, dass es noch genügend Wind haben sollte, um uns entspannt über den Golf zu bringen, und hoffen, dass wir mit 1,5m Wellen klar kommen. Mittags legen wir ab, ich schicke noch an alle möglichen Leute meinen letzten Grüße per WhatsApp – immerhin rechnen wir nun damit, drei Tage komplett offline zu sein. Allerdings führt uns unsere Route noch erstaunlich lange in Netzreichweite der spanischen Küste nach Nordosten. Erst in der Nacht verlieren wir die Abdeckung. Die 1,5 Meter Wellen erweisen sich als harmlos – es ist nur noch Dünung, also laaaaange, ruhige Wellen; nichts scheppert, man kann auch schlafen. Allerdings ist auch der Wind nicht mehr genug. Wir machen den Motor an. Am Ende müssen wir fast 75% der Zeit mit Motor fahren. Die Biskaya – allgemein als problematisch und etwas gefährlich angesehen – ist für uns sehr zahm. Dafür sehen wir alle möglichen Meeressäuger. Frank sieht auch Orcas – aber sie wollen nicht mit unserem Boot spielen, und beißen uns auch nicht in Ruder – und wir beide in der Entfernung einen Wal (sah leider aus wie ein großer Delphin, kein vernünftiges Foto zu machen). Aber einmal, tagsüber, begleitet uns lange eine Schule von Delphinen. Wir sind fasziniert. Wir erhöhen die Drehzahl des Motors von Treibstoffsparenden 1400 Umdrehungen auf 2000 – den Delphinen scheint das besser zu gefallen. Wir machen mit allen möglichen Geräten Fotos und Videos – irgendwo wird man die Dinger schon gut sehen. Am Ende zähle ich über 200 digitale Dokumente unserer Begegnung; das auszusortieren wird einen ruhigen Winterabend in München mit einem guten Bildschirm benötigen. Nach der ersten Euphorie gehe ich unter Deck, um abzuwaschen und aufzuräumen. Als ich eine halbe Stunde später wieder hoch ins Cockpit komme, entfährt es mir: „San die oiwei noch da?“. Ein paar der Delphine schwimmen weiter mit der Seestern um die Wette.

Am vorletzten Tag ist Frank Feuer und Flamme dafür, dass wir mal unseren Genacker ausprobieren. Der Genacker ist ein Leichtwindsegel, welches ballonartig vor dem Schiff gefahren wird. Ich bin Anfangs skeptisch – macht es wirklich Sinn zu zweit über 100 Meilen von Land jetzt zu experimentieren? Aber alles klappt, und wir kommen auch bei leichtem Wind gut voran. Am besten bei halben Wind oder ‚Voll und bei‘ – also zwischen halben und raumen Wind (schräg von hinten). Wir passen unseren Kurs an, und das Segel beschleunigt die Seestern auf ungefähr die halbe Geschwindigkeit des wahren Windes (acht Knoten Wind, über vier Knoten Fahrt durchs Wasser, das ist für uns beeindruckend). Das Design, bzw. die Farbgebung entlarvt allerdings, dass das Ding wohl schon älter ist…

Während der Fahrt machen wir weiter unsere vier Stunden Wachschichten. Mitten in der Bucht von Biskaya machen wir also öfters eine Wachübergabe: „Na, was aufregendes?“ „Oh ja, vor zwei Stunden sind wir bis auf zehn Meilen an einen Frachter gekommen, aber ich konnte ihm ausweichen“. Manchmal trifft man aber auch auf ein Pulk von Fischern, die als Klumpen im AIS auftauchen. Einmal zähle ich über 46 AIS-Targets in jeweils weniger als 10 Meilen Abstand. Sieht aber in der Realität nicht so beeindruckend aus – Ein Fischer bei Nacht in drei Meilen Entfernung ist auch nur ein kleines Licht am wahrgenommenen Horizont.

Als Ziel in Frankreich haben wir uns Vanne ausgesucht – ein Tipp von einem Segler in Muxia; soll sehr schön sein, und nahe an einem Bahnhof. Das passt gut, denn in nur ein paar Tagen besucht uns Doro wieder. Vor Vanne liegt die ‚Belle-Ile-de-mer‘, wo wir ankern könnten, oder dahinter noch Trinité sur Mer – ein Hafen den wir auch bei etwas ungünstigeren Tiden erreichen können. Die letzte Wache ist meine – kurz vor der Küste frischt der Wind von der Seite auf, und ich segle bei tollen Bedingungen in den immer belebteren Verkehr vor der französischen Küste. Segeln in der Bretagne ist offensichtlich Volkssport, und auf einmal gibt es wieder Inseln, Untiefen, Seezeichen. Es waren mit die besten zwei Stunden Segeln auf der Reise. Am Ende passen wir unsere Pläne an. Wir fahren erst einmal nach Trinité. Die Biskaya ist geschafft, war gar nicht dramatisch.