Warschau wurde im zweiten Weltkrieg zu 90% zerstört. Die Deutschen haben hier auf unrühmlichste Weise ganze Arbeit geleistet. Am 1.8.1944 stand die Sowjetarmee vor den östlichen Toren der Stadt, und die polnische Untergrundarmee Armia Krajowa (AK) beschloss, das jetzt die Zeit gekommen war, sich gegen die Nazis zu erheben und das Ende des Krieges zu beschleunigen. So begann der Warschauer Aufstand. Aber den Polen wurde böse mitgespielt. Die Sowjetarmee hatte kein gesteigertes Interesse, den Polen zu helfen, denn sie teilten nicht deren Ideologie, und eine Stärkung des polnischen Selbstbewusstseins hätten deren Pläne für eine Nachkriegsordnung eher durchkreuzt. So hielten sie die AK hin, ließen sie quasi am ausgestreckten Arm verhungern. Die Deutschen waren natürlich erbost, dass sich jemand gegen sie erhebt, und sahen eine gute Begründung, die Reste der Polen auf dem Weg zum Endsieg endgültig zu vernichten. Nach Anfangserfolgen der AK wurde Stadtviertel nach Stadtviertel niedergekämpft und danach dem Erdboden gleich gemacht. Nach knappen zwei Monaten mussten die Polen kapitulieren, die Deutschen deportierten tausende in den Tod, und brannten dann noch weitere Teile der polnischen Kultur nieder, wie Kirchen und Büchereien.

So gesehen ist die Warschauer Altstadt nicht alt. Die Stare Miasto wurde in den fünfziger Jahren wieder aufgebaut, und zwar so authentisch, dass die Unesco die ‚Kopie‘ dennoch zum Weltkulturerbe deklarierte. Es wundert mich zwar ein wenig, dass die sozialistische Regierung während des kalten Krieges bei so etwas mitgespielt hat, schließlich gibt es ja genügend Beispiele, wo der Weg in die neue Gesellschaftsordnung auch gleich von entsprechender Architektur begleitet wurde. Selbst das Königsschloss wurde wieder aufgebaut, und viel reaktionärer geht ja eigentlich kaum. Alles wurde originalgetreu wieder aufgebaut, nach alten Fotos und sogar Gemälden von Canaletto, der 1764-1780 einige Stadtansichten gemalt hatte (wenn Ihr das jetzt nachschaut: es gibt zwei Canalettos, dieser hier ist Bernardo Bellotto, nicht sein Onkel Giovanni Antonio Canal). Das Ergebnis überzeugt, sowohl mich als Laien, als offensichtlich auch tausende andere Touristen. Ich treffe auf meiner Erkundung gefühlt hundert Schulklassen, alles wuselt. Besonders die Touristenspots sind auch aktuell saniert, nicht so wie das Gebäude meiner Ferienwohnung – das wurde auch nach dem Krieg wieder neu aufgebaut, hat aber seitdem einiges an Patina sammeln können. Von Doro habe ich einen Reiseführer geliehen bekommen, und somit habe ich keine Ausrede – ich weiß was ich zu sehen habe, und muss deshalb auch viele Kirchen ansehen. In einer wird das Herz von Chopin aufbewahrt, in die Fassade einer anderen ist eine deutsche Panzerkette eingelassen, hier eine Kirche in dessen Krypta während des Aufstandes ein Lazarett war – von den Deutschen gesprengt fanden hier 500-1000 Menschen den Tod, und in einer anderen wird an das Massaker von Katyn gedacht (das waren nicht die Deutschen, sondern die Sowjets) und an den Flugzeugabsturz von Smolensk, wo 2010 Lech Kaczyński starb (der polnische Patriot wittert hier eine Verschwörung, da Kacyński auf dem Weg zu einer Gedenkveranstaltung zu Katyn war).

Etwas was Europa verbindet – in Warschau hat es auch ein kleine Mehrjungfrau zu Ruhm und Ehre gebracht. Der Legende nach ist sie die Schwester der ungleich bekannteren Fischfrau in Kopenhafen, aber die hier ist halt woanders abgebogen, und die Weichsel hochgeschwommen. Ein böser Kaufmann hielt sie gefangen, wollte sie auf Jahrmärkten ausstellen, doch dann wurde sie von Fischern befreit. Aus Dankbarkeit beschützt sie nun die Fischer und alle Bürger Warschaus mit Schild und Speer, aber ohne Bikinioberteil, vor Unheil.

Per Uber fahre ich noch in ein Museum über den Warschauer Aufstand (didaktisch eher verwirrend). Der Warschauer Aufstand ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto, aber der findet in dem Museum nur als kleine Fußnote statt. Danach probiere ich noch die Metro aus, und fahre zum Kulturplast. Im 30. Stock gibt es seine Aussichtsplattform. Bei typisch polnischer Küche schmiede ich meine Pläne bis nach München fertig. Ich wollte mal Auschwitz selber sehen, welches zwischen Krakau und Katowice liegt – welche Stadt ist wohl die bessere Ausgangsbasis? Könnte mich das Internet auslachen, so hätte es das wohl bei der Klärung dieser Frage getan – Krakau ist wohl neben Prag und Budapest das beliebteste Tourismusziel im östlichen Europa.

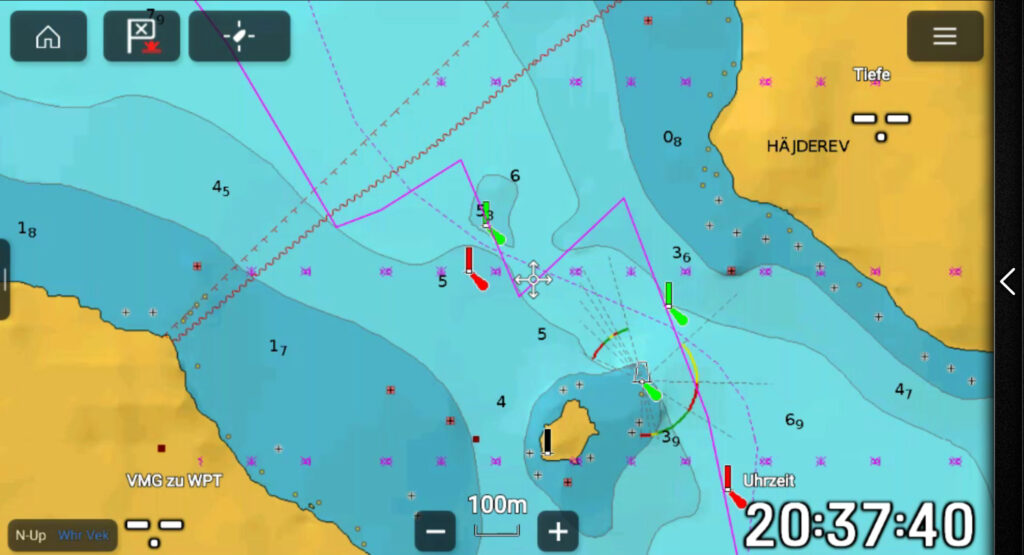

Am nächsten Morgen in Wa-wa noch kurz eine Runde an der Weichsel spazieren, ein Kaffee am Marktplatz, noch ein paar Calls für die Arbeit, und dann breche ich zum Hauptbahnhof auf, kaufe eine Fahrkarte nach Krakau, und von Krakau eine zwei Tage später nach Berlin. Der Zug nach Krakau ist ICE-artig, und fährt in guten zwei Stunden ohne Zwischenhalt nach Süden.

Für Krakau habe ich keinen Reiseführer, sondern behelfe mich mit Wikivoyage. Die Stadt wurde im Krieg ausnahmsweise nicht zerstört, so hat sie eine authentisch erhaltene Altstadt, viel Kultur, und durch die ansässige Universität auch viel quirliges Leben. Mein Hotel ist verkehrsgünstig neben den Fernbahngleisen zum Hauptbahnhof gelegen, und auch an der dorthin führenden Straßenbahnlinie. Durch mein Eckzimmer habe ich einen guten Blick auf beide Verkehrsmittel. Ich streune ein wenig durch die Altstadt, über den großen Marktplatz mit den Tuchhallen in der Mitte, und in der innen sehr beeindruckenden Marienkirche. Am Freitag habe ich eine Tour nach Auschwitz und Birkenau gebucht.

Ich verliere darüber nicht zu viele Worte, aber sowohl das Gelände selber als auch die Ausstellungen sind recht steril, und vermitteln wenig Beklemmung. Man vergegenwärtigt sich zwar immer wieder, dass hier ca. eineinhalb Millionen Menschen ermordet worden sind, aber die Dokumentationen auf Phönix sind bedrückender. Es ist kompliziert. Da sprechen wir lieber mal drüber.

Auf der Rückfahrt fällt mir auf, dass ich den Insider Tipp der Wavel-Burg nicht mitbekommen habe, und nun geht mir die Zeit aus. Vielleicht mal wieder nach Krakau – war eine sehr schöne Stadt.

Am Samstag geht es weiter nach Berlin. Sieben Stunden im EC sind angesagt. Ein etwas älterer Zug, noch mit Abteilwagen, und proppevoll. Immer wieder hält der Zug an Städten an, die mir nichts sagen. Es scheint auch, dass da alle weg wollen, und niemand hin. Jedenfalls steigen immer mehr Leute ein, und fast niemand aus. Erst in Wroclaw ändert sich das. Fast zwei Drittel der Passagiere steigen aus, und ab da wird’s gemütlich. Man merkt dabei übrigens, wie groß Europa ist – der Zug macht vernünftig Tempo, fährt häufig 160 km/h, aber es sind halt doch 700 km. Samstag Abend noch ein gemütlicher Abend mit Freunden in Berlin, und jetzt sitze ich im ICE, kurz vor München. So geht der Urlaub zu Ende – endlich mal etwas mehr von Osteuropa kennengelernt.